冬の空港でよく見かける光景のひとつが、飛行機に白い液体が吹きかけられているシーン。

これは「デアイシング」と呼ばれる作業で、翼や胴体に付着した雪や氷を取り除くために行われます。

その作業を出発間際に駐機場で行うのではなく、滑走路付近まで走行してエンジンが回ったままの状態で除雪作業を専門的に行う「デアイシングエプロン」と呼ばれる施設があり、海外では「デアイシングパッド」と呼ばれることも。

特に積雪がある空港の中で就航便が多い新千歳空港では、この施設が運航の安全と効率を支える存在として整備されています。

本記事ではデアイシングエプロンの役割や国内での導入事例、海外での運用状況などを詳しく解説します。

デアイシングエプロンとは?

「デアイシングエプロン」とは、飛行機の除氷・防氷作業を安全かつ効率的に行うための専用スペースのことです。

通常の出発前に駐機場で行う除雪ではなく滑走路付近に設置され、デアイシングカーと呼ばれる特殊車両がこのエリアで作業を行います。

この設備の最大の特徴は、「離陸直前に除雪できる」点です。

除氷後に再び雪が付着するリスクを減らせることから、ホールドオーバータイム切れにより駐機場に戻って再除雪をする必要もなくなります。

ホールドオーバータイムはこちらで詳しく解説。

日本の導入空港と新千歳空港の特徴

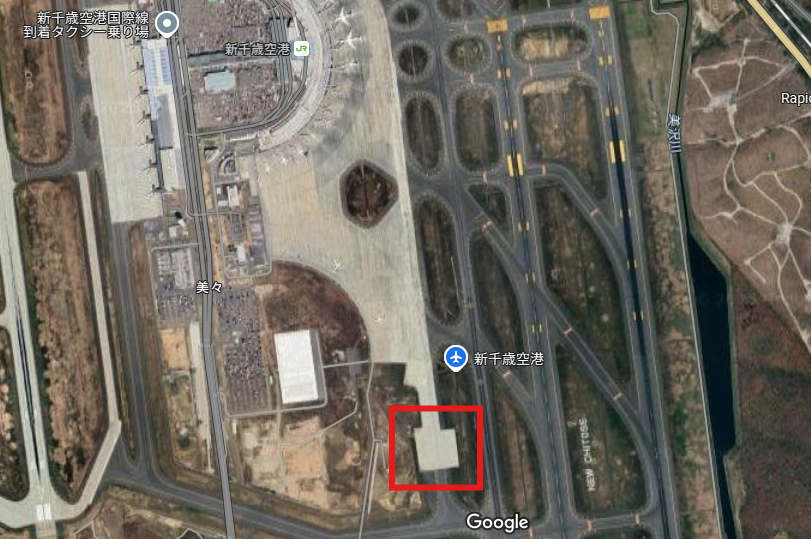

現在デアイシングエプロンが導入されている国内空港は新千歳空港のみ。

航空写真で見てみると赤枠のところが、デアイシングエプロンです。(2025年5月現在)

しかし現在はほとんど使用されておらず、駐機場での除雪がメインとなっています。

新千歳空港のデアイシングエプロン

拡大してみると…

新千歳空港の戦略的配置

新千歳空港では冬期間は北風の影響で「01滑走路」の運用が多くなります。

このためデアイシングエプロンは01滑走路の入り口付近に設置されており、作業完了後にそのまま滑走路へ進入できる導線が確保されています。

この配置によって…

- 作業後の凍結再付着リスクの最小化

- 離陸までの移動時間短縮

- 除雪作業と発着便の分離運用がしやすい

など、多くのメリットが生まれています。

空港全体のオペレーションが効率化され、遅延防止にもつながっています。

デメリットとして機体に不具合が発生して駐機場へ戻るときに滑走路を通る導線のみのため、スムーズな離着陸を阻害してしまう点があります。

その問題解決のため、2027年の完成に向けて別の場所に整備が進められています。

デアイシングエプロンでの除雪作業~海外空港編~

機体の種類や大きさによって、除雪作業の方法や使用する車両の種類、台数などが異なります。

メリットとデメリット

メリット

- 安全性の向上:離陸直前に除氷できるため、氷の再付着リスクが低い

- 運航効率の改善:駐機場での作業を避けられるため、作業がスムーズ

- 空港の渋滞緩和:誘導路・スポットの混雑を分散できる

デメリット

- スペースの確保が難しい:広大な土地が必要

- 初期費用・維持費が高額:舗装・排水処理・照明設備などの整備が必要

- 天候による作業遅延の可能性:新千歳空港は複数機の同時散布はできないため、作業待ちによる離陸遅延が発生することも

- 作業は命がけ:エンジンが回ったまま作業を行うので、デアイシングカーの進入経路を誤ると大きな事故になる可能性

まとめ

新千歳空港に代表される雪国の空港には、運航の安全を守るための工夫が数多くあります。

その中でもデアイシングエプロンは、「飛行機が無事に飛び立つための最後の砦」ともいえる存在です。

まだまだ課題が残る施設ではありますが、積雪地域での空港の利便性向上の可能性を秘めているのは間違いありません。

そのような場所で行われる作業のひとつひとつが、安全な空の旅を支えています。